JK1SXR

C. SXR 無線メモ帳

3. オシロスコープと漂遊磁界

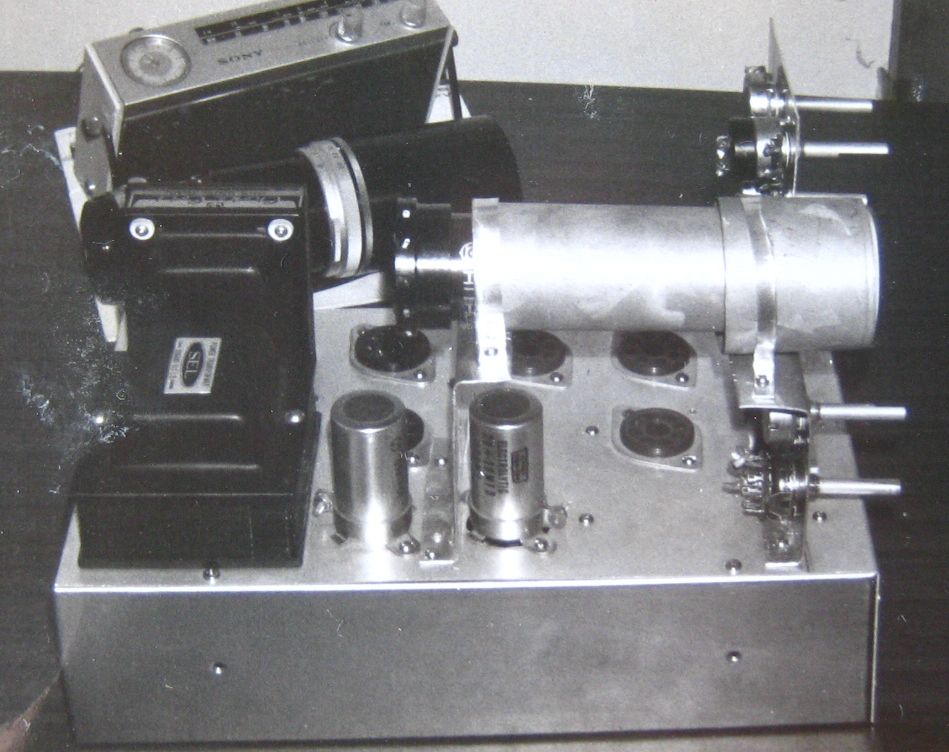

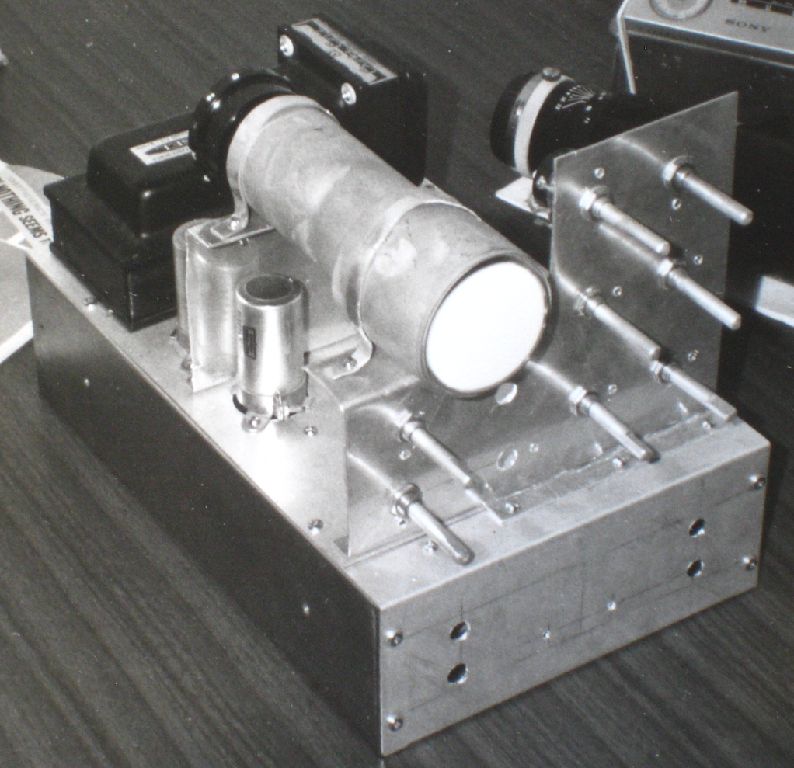

写真はスクリーンがたったの 2 インチのオシロスコープを製作中のもの。 社会人になって 2-3 年後に夜な夜な作っていたから 1970 年前後のもの。 もう 45 年も前の話だ。 写真プリントをデジカメ手持ちで写したのでぱっとしないが、様子は分かる。

写真はスクリーンがたったの 2 インチのオシロスコープを製作中のもの。 社会人になって 2-3 年後に夜な夜な作っていたから 1970 年前後のもの。 もう 45 年も前の話だ。 写真プリントをデジカメ手持ちで写したのでぱっとしないが、様子は分かる。当時はまだ真空管の時代であったので、大抵のものは自分で作れた。 このオシロの動作確認に低周波発信機が必要であったが、それも作った。

OHM 文庫というのがあって、その No.45 は 「アマチュアのオシロスコープ技術」 日本ビクターの榎並利三郎氏著で、これを参考に作った。 この本はもう黄色くなってしまっているが、昭和 37 年 6 月 30 日 第 17 判、定価 240 円となっている。 初版は 昭和 29 年の発行。

最初バラックで作って低周波発信機の信号を入れるときれいな波形が見られて喜んでいたが、無信号で 2 インチしかない画面の中央にスポットを出すと、どうも点ではない。 縦に線になっている。 1 mm 程の長さか、気にしなければよさそうなものだが、気になって1週間ほどああでもなしこうでもなしとやっていると、あるときこのブラウン管自体を回すと、スクリーン上の線は回らず同じ縦の位置に留まっていることに気づいた。

ああ、なるほどこれが漏れ磁束の仕業か、と分かり、写真のように、ブラウン管全長にわたってブリキの鉄板を巻いて一件落着。 写真はこれでうまくいくと分かったので、筐体に収めるべく新しいシャーシ上に組み立てなおしたもの。

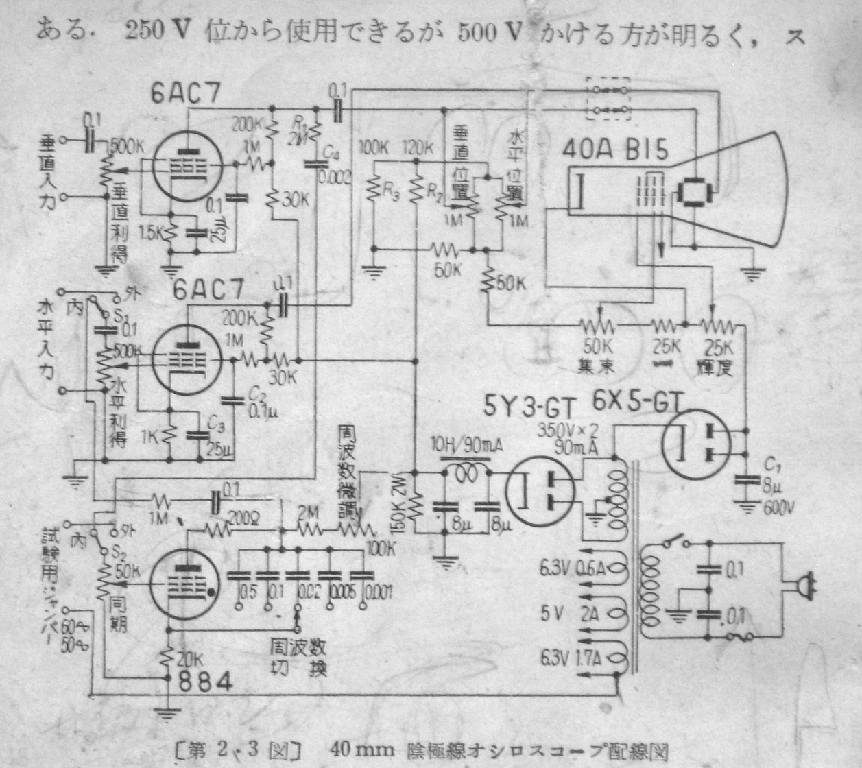

P70. 第 2.3 図 / OHM 文庫 No.45 「アマチュアのオシロスコープ技術」

上記の本の回路図はこれ。

一番下の 884 とある真空管は五極管のように見えるが、グリッド横に丸のドットがあるとおり、実際はガス入りの三極管、サイラトロン。

これで掃引用の鋸歯状波を発生し、かつ測定信号との同期をとる。

Copyright © 2013 JK1SXR/abemasa. All Rights reserved.